Normes CO2 : voici les propositions de l'ACEA pour assouplir les objectifs 2035

L’automobile européenne est à un tournant. Alors que l’Union européenne a fixé l’arrêt des ventes de voitures thermiques neuves en 2035, l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) alerte sur le risque d’un "mur réglementaire" si les objectifs ne sont pas révisés.

Dans une contribution remise à la Commission européenne, l’organisation propose une série d’assouplissements et de mécanismes correcteurs pour les normes CAFE.

L’ACEA rappelle que l’industrie a fait sa part, avec près de 300 modèles électrifiés (BEV, hybrides rechargeables et hydrogène) déjà proposés sur le marché. Mais la demande reste insuffisante.

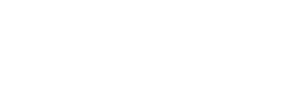

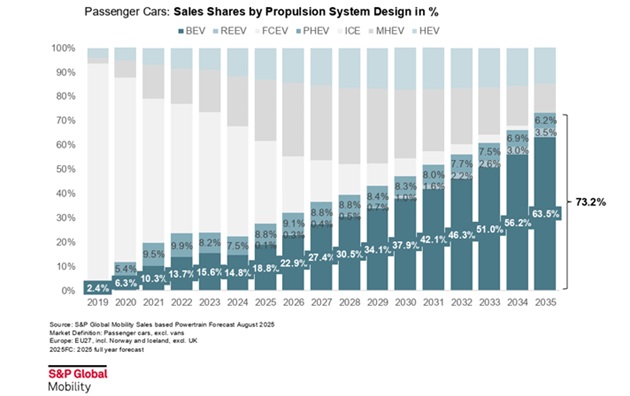

Au premier semestre 2025, les voitures électriques ne représentaient que 15,8 % des ventes dans l’UE, alors qu’il en faudrait 25 % pour respecter la trajectoire de 2025. Pour les utilitaires légers, la situation est encore plus critique avec seulement 8,5 % de part de marché.

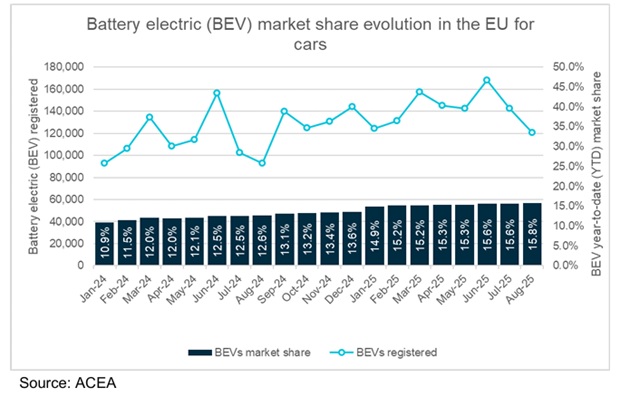

Conséquence : les objectifs 2030 et 2035 sont inatteignables. Selon les projections réalisées par S&P Global Mobility, à peine 63 % des ventes de 2035 seraient électriques à batterie. Un niveau bien loin des 100 % exigés.

Si rien ne change, l’ACEA estime que les amendes pourraient atteindre entre 20 et 25 milliards d’euros dès 2030. Une sanction qui priverait les constructeurs des capitaux nécessaires pour investir dans l’innovation et l’électrification.

Des flexibilités pour les voitures particulières

Pour éviter ce scénario, l’ACEA appelle à introduire davantage de souplesse dans le calcul de la conformité CO₂. Elle propose par exemple un mécanisme de moyenne quinquennale entre 2028 et 2032. De manière à permettre aux constructeurs de compenser une mauvaise année par des résultats meilleurs les années suivantes. En avril 2025, la Commission avait déjà officialisé un lissage sur trois ans (entre 2025 et 2027) des émissions de CO2.

L’association insiste aussi sur la nécessité de soutenir la production de voitures électriques abordables. Ces modèles, pourtant essentiels pour démocratiser la transition énergétique, souffrent de marges extrêmement faibles. Des supercrédits accordés pour chaque immatriculation de petits BEV encourageraient les constructeurs à maintenir cette offre. Techniquement, ce mécanisme permettrait aux constructeurs de compter pour 1,5, voire 2 voitures zéro émission contre une seule.

Ces supercrédits ont déjà existé jusqu'en 2020. Ainsi, en 2012, un véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km pouvait compter jusqu'à 3,5 voitures. Mais ce coefficient multiplicateur a diminué progressivement pour atteindre 1,33 voiture en 2020 avant de disparaître complètement.

Cette demande clairement formulée par Renault et Stellantis leur ferait profiter d'un très gros avantage par rapport aux constructeurs allemands. De même, elle compléterait la proposition de la présidente de la Commission européenne d'élaborer une nouvelle procédure d'homologation pour faciliter la production d'une petite voiture européenne abordable.

Soutenir les PHEV et reconnaître les carburants renouvelables

L’ACEA défend également le maintien d’un rôle pour les hybrides rechargeables (PHEV) et les prolongateurs d’autonomie (REEV). Ces derniers profitent actuellement d'un facteur d'utilité (UF). Fixé par la norme Euro 6e-bis, ce facteur d'utilisation se base sur le nombre de kilomètres que peut parcourir le véhicule en mode électrique. Plus l’autonomie est élevée, plus l’UF est proche de 1. Ainsi, un PHEV disposant d'une autonomie électrique de 100 km pourrait être compté comme un véhicule 100 % électrique. Les constructeurs souhaitent préserver ce coefficient.

Autre piste : reconnaître les carburants renouvelables (e-fuels, biocarburants) dans le calcul réglementaire dès 2028, avec un coefficient fixe appliqué à tous les types de motorisations. Le paramètre ZLEV pour Zero and low emission vehicles devrait lui aussi être recalibré. Concrètement, ce paramètre récompense les constructeurs qui vendent une proportion suffisante de véhicules zéro émission en assouplissant leurs objectifs moyens de CO2. Jusqu'en 2029, ce seuil est fixé à 15 % et l'allègement ne peut pas dépasser 5 %. L'ACEA demande la suppression de ce plafond.

Des crédits carbone supplémentaires

Enfin, l’ACEA plaide pour que les efforts de décarbonation réalisés au-delà du véhicule soient pris en compte. Aujourd'hui, l'approche des instances européennes est de ne prendre en compte que les émissions de CO2 au pot d'échappement.

L’utilisation d’acier vert, d’aluminium bas carbone, l’intégration de technologies V2G (véhicule-réseau) ou encore les investissements dans les carburants synthétiques ne sont pas comptabilisés. Les constructeurs voudraient que toutes les initiatives de décarbonation liées à la production soient intégrées dans le calcul.

Une approche spécifique pour les utilitaires légers

Pour les constructeurs, la situation des véhicules utilitaires légers apparaît encore plus préoccupante. Leur électrification reste limitée, en raison des contraintes techniques et du coût total de possession.

Pour éviter un décrochage, les constructeurs demandent un allongement des périodes de conformité à cinq ans. Ainsi qu'une révision de l’objectif 2030, qui passerait de -50 % actuellement à -30 ou -35 %.

Jean-Philippe Imparato : "Pour les utilitaires, on est à quelques mois d'un drame"

Ils proposent également d’adapter le seuil ZLEV à 80 g CO₂/km pour ce segment, de reconnaître les versions électriques alourdies (jusqu’à 4,25 tonnes). Ici également, les constructeurs insistent pour introduire des supercrédits pour les modèles à zéro émission. L’organisation souhaite aussi instaurer un mécanisme dit "inversé", permettant aux VUL destinés au transport de passagers d’alléger la moyenne CO₂ des flottes de voitures particulières.

Comme pour les voitures, l’ACEA insiste sur la valorisation des investissements dans le géorepérage, la préparation V2G et les procédés industriels décarbonés. Dans le but de récompenser les efforts d’innovation des constructeurs.

Des amendes allégées

Au-delà des mesures par segment, l’ACEA réclame une réforme du cadre général : un plafonnement des amendes (95 euros par gramme ou prix moyen du marché carbone ETS) et l’introduction d’une clause de révision tous les deux ans.

Ces propositions font bondir l'association Transport & Environment, qui estime qu'elles diviseraient par deux les ventes de voitures électriques en 2035.

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.