Elektrobit : "Les constructeurs veulent comprendre ce qu'ils achètent"

Vous qui êtes en charge du développement en France, notamment chez les deux constructeurs nationaux, pouvez-vous nous dire ce que pèse aujourd'hui Elektrobit sur le marché local ?

Bruno Abou. En termes d'activité, nous pouvons dire que nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 10 en un peu moins de dix ans et que nous avons multiplié le personnel par 3. La performance est donc plutôt satisfaisante. Notre stratégie en tant qu'entité d'un groupe plus large, Elektrobit Group, filiale de Continental depuis juillet 2015, repose sur un accroissement de l'activité locale sans forcément augmenter proportionnellement les équipes.

Comment cela est-il rendu possible ?

BA. Cette approche doit son succès à la multiplicité de nos sites à travers le monde. Chacun dispose d'une compétence où nous pouvons librement trouver des solutions à des problématiques de clients, en fonction des zones géographiques. Ce qui correspond d'ailleurs à la philosophie des constructeurs français, dont les services d'achat sont certainement les plus redoutables au monde.

Redoutables, dites-vous. Sur quoi vous challengent-ils ?

BA. Sur tous les paramètres. Ils souhaitent que vous soyez innovants pour accéder à des technologies différenciantes et ce, aux coûts les plus bas possibles. En tant que société originaire d'Allemagne, il nous a fallu réfléchir à une organisation afin de générer des affaires avec ces clients français de premier plan. Avoir des ingénieurs basés en Allemagne ou en Finlande ne fonctionnait alors pas.

Quelle est la spécificité de la France ?

BA. Déjà, nous pouvons dire que nous sommes "back in the race" (rire) ! Nous sommes redevenus très crédibles à l'échelle du groupe Elektrobit car, en général, la petite PME de 45 personnes que nous sommes parvient à réaliser ses engagements. Nous nous attachons à rester jeunes, agiles et dynamiques. Dans notre structure, il y a peu de niveaux dans l'organigramme, mais chacun est engagé dans la culture de la gagne, dans l'optique de reporter tous les appels à projet.

Qu'est-ce qui a marqué votre année 2017 ?

BA. Même si nous n'avons pas gagné les projets, nous sommes parvenus à créer une reconnaissance dans des domaines auxquels PSA et Renault ne nous associaient pas au départ. Je pense en premier lieu à la navigation chez PSA. Comme Elektrobit fournit en marque blanche les Audi A3 et la gamme Volkswagen, PSA ignorait que nous avions un cœur de navigation dans notre portefeuille, au même titre que TomTom par exemple. Le constructeur a aussi découvert, durant une consultation, que nous sommes en mesure d'apporter des solutions de mises à jour des véhicules à distance (OTA). Nous avons perdu contre un concurrent qui a déjà une flotte active pour faire la démonstration de son savoir-faire.

Et, en revanche, quels ont été les succès ?

BA. Nous avons rencontré des succès dans le périmètre d'Autosar, le standard de design des calculateurs automobiles. Elektrobit a gagné les deux projets de l'exercice 2017, qui concernaient Renault et PSA, prouvant une fois encore notre leadership sur Autosar, au moins à l'échelle française. Chez PSA, il s'agit d'un calculateur associé à un contrôleur, prévu à partir de 2020. Chez Renault, ce sont des composants à retrouver dans une grande majorité des calculateurs de la prochaine génération de véhicules. Le groupe a décidé de nous inscrire dans un modèle économique où il nous achète le matériel pour le revendre à ses équipementiers, comme le font les Allemands depuis quelques années.

En ce qui concerne le futur, Elektrobit a annoncé au CES son intention de devenir intégrateur d'Amazon Alexa. Comment interpréter ce projet ?

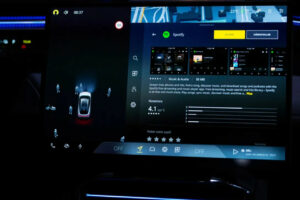

BA. Chez Elektrobit, il y a quatre domaines. Nous appelons le premier Car Infrastructure, soit la fourniture du socle logiciel dont les calculateurs ont besoin pour communiquer en interne ou vers l'extérieur. Cette compétence intègre aussi le traitement des enjeux de sécurité. Le deuxième, Autonomous Driving, correspond à des logiciels agnostiques auxquels les constructeurs et les équipementiers viennent greffer des modules de fusion de données des capteurs. Le troisième, UX – pour expérience client – touche à l'interface homme-machine une fois assis au volant. Nous fournissons du logiciel embarqué pour garantir à nos clients que leurs solutions fonctionneront avec le matériel retenu. Le quatrième et dernier domaine, Connected Car, est relatif aux interactions à distance, comme le diagnostic ou la mise à jour. Le projet d'ajouter Alexa à notre catalogue rentre dans le troisième champ de compétence, profitant de notre expertise dans la reconnaissance vocale et dans l'intégration de logiciels tiers au sein d'architectures de grande complexité. Nous connaissons Amazon, puisque notre démonstrateur d'OTA fonctionnait au travers de son Cloud.

Pourquoi s'investir dans cette voie spécifique ?

BA. Des relations créées à l'occasion du démonstrateur a découlé une bonne entente. Quand Alexa a émergé, nous avons voulu réaliser un beau démonstrateur. Il ne doit pas être seulement "fun", mais doit permettre de présenter notre savoir-faire dans la reconnaissance vocale. Après presque ans, il faut dire que cette technologie n'est pas encore totalement au point et que s'ouvre désormais un nouveau chapitre. Les constructeurs pourront s'en emparer pour monter en niveau face à des concurrents tels que Tesla.

Qu'est-ce que cela va représenter en volume de travail ?

BA. Cela peut aller très vite, dans le cadre du démonstrateur. Il s'agit d'intégrer Alexa à l'existant et de le calibrer pour l'automobile. L'affaire de quelques mois, car Elektrobit n'aurait pas les moyens de soutenir un effort trop long dans le temps, sur ce seul sujet. S'il faut aborder la phase de mise en production de série, nous parlerons de deux à trois ans de travaux avec une équipe de plusieurs dizaines de personnes.

Quels seront les points clés à maîtriser ?

BA. Les problématiques ne seront pas forcément technologiques, mais concerneront la dimension multizone. Un tel projet, si vaste, méritera d'être éclaté et d'être confié à différents pôles de compétences. Il faut pouvoir synchroniser les efforts.

Faite au CES, cette annonce se noyait presque dans un flot continu de projets en tous genres. Qu'est-ce que cela traduit du secteur ?

BA. Il y a une orientation claire vers la technologie. Cela nous obligera à rester en éveil, voire à accélérer, dès 2018, avec des programmes d'innovation qui prépareront notre avenir. Il faudra soutenir un rythme dicté par des nouveaux acteurs capables de faire des déclarations tous les mois. Cela passera par une croissance des équipes ou des partenariats stratégiques. Une réorganisation avait d'ailleurs été votée, début 2017, de sorte à délivrer des produits plus rapidement, à accepter de prendre des risques plus systématiquement parce que les Allemands et les Finlandais ont pour culture de bétonner leur réflexion avant de prendre une décision industrielle. Elektrobit va désormais s'autoriser un droit à l'erreur au travers d'essais technologiques.

Comment Elektrobit pourrait-il alors se transformer pour répondre à ces nouveaux enjeux ?

BA. Nous voulons inverser la méthode de travail de sorte à être pilotés davantage par les produits que par les projets. Aujourd'hui, nous sommes pilotés par des projets qui absorbent les ressources humaines du produit. De fait, les services pèsent 2/3 du revenu. Elektrobit voudrait désormais réaliser 2/3 de son chiffre d'affaires avec des produits et 1/3 avec des services. Pour y parvenir, il faut être précis dans notre offre en ayant une bonne connaissance du marché et de la demande, de sorte à minimiser la part de personnalisation des produits de base. Ce qui nous permettra de réduire les coûts pour gagner en compétitivité aux yeux des constructeurs.

Quand cette séparation entre les équipes produits et projets sera-t-elle actée ?

BA. Nous avons orchestré ce changement au 1er janvier dernier. Nous sommes en plein déploiement de cette organisation. Les forces sont existantes dans nos murs, il nous faut identifier les profils de chacun pour constituer les équipes par technologie ou par centre de compétence.

A titre d'exemple, que va devenir cette structure française ?

BA. Nous, en France, nous rassemblons les trois compétences, technologiques, développement et vente. Elles vont demeurer. Ce qui n'est pas le cas partout, comme en Inde, en Roumanie ou en Finlande, qui sont des sites de développement mais pas d'affaires, faute de client à proximité.

Passons de l'autre côté de la barrière, chez les équipementiers. Quelles sont leurs nouvelles attentes ?

BA. Les tendances, ce sont les problématiques de la conception du véhicule du futur. Il y a une véritable course, sachant qu'en France, nous ne sommes traditionnellement pas les chefs de fil d'un mouvement, mais les "fast-followers". Nos constructeurs prennent donc une position d'observateurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise stratégie pour arriver à ses fins à moindre frais. L'automatisation de la conduite change la conception des voitures.

Dans quel sens ?

BA. Les voitures associaient une fonction à un calculateur. On parle désormais de "domain controler", soit des calculateurs un peu plus musclés sur le plan de l'informatique, pour regrouper un plus grand nombre de de fonctions. Demain, il s'agira d'embarquer des calculateurs à haute performance, soit des éléments plus puissants qui prendront en charge une grande partie de la voiture.

On parle de Renesas, d'Intel, de Nvidia… Ce type d'acteurs, qui sont-ce pour vous ?

BA. Ce sont des fournisseurs de puces électroniques qui ont dû trouver de nouveaux arguments pour continuer d'attirer l'attention des constructeurs. Pour cela, ils ont décidé de commercialiser le premier niveau de logiciel qui permet de faire tourner la puce correctement. Puis, progressivement, ils sont remontés toujours plus haut dans les couches. Mais il ne suffit pas de faire du logiciel. Dans l'automobile, il faut du logiciel de niveau automobile. Il faut de la robustesse. A ce jour, je ne suis pas en mesure de dire si ces sociétés, en dépit de leur communication, livrent des produits certifiés Spice de niveau 3 ou CMMI de niveau 5. Je reconnais ne pas le savoir. Mais, quand nous rencontrons Renesas ou Infineon, ils ont la transparence de prévenir qu'ils ne sont pas forcément au niveau les plus hauts. Ils disent fournir des modèles de base pour faciliter le début des opérations. Je ne me sens pas en compétition, car nous avons besoin de leur matériel pour y implanter nos logiciels. Toutefois, il arrive qu'ils remontent assez haut dans les couches pour se trouver en frontal.

Revenons à la question des grands changements. Qu'observez-vous d'autres ?

BA. Les constructeurs veulent comprendre ce qu'ils achètent. Ils veulent ouvrir la boîte, séparer le matériel du logiciel et gérer eux-mêmes leurs achats. Ce qui nous profite car, désormais, ils nous considèrent comme un éditeur à intégrer dans un système conçu par les équipementiers traditionnels, tels que Bosch, Valeo, Continental… il y encore trois ou cinq ans on ne pouvait pas discuter avec les constructeurs de ces sujets.

Il y a donc une perte de valeur pour les équipementiers…

BA. Très clairement ! A l'instar de Valeo, il y aura une diversification pour trouver des relais de croissance.

Les constructeurs ne sont pas des tendres en négociation. Quelle valeur les éditeurs de logiciel vont-ils tirer de ce changement de paradigme ?

BA. Nous gagnons la reconnaissance. Nous pensons que les logiciels, plus que le matériel, contribuera à faire la différence demain. Il faudra être capable de rendre un véhicule intelligent, connecté, évolutif, autonome… et seul le logiciel va apporter cette révolution. Nous pensons être sur le bon créneau pour les années à venir.

Autre sujet d'importance, la législation. Qu'en est-il ?

BA. Cela fait le lien avec le sujet précédent car en découvrant le jeu des interactions directes avec les constructeurs, nous avons dû renforcer nos équipes de juristes pour bétonner nos contrats. Ils ont la notion de responsabilité en leitmotiv. Ils veulent nous donner l'entière responsabilité de ce qu'ils veulent acheter. Je pense qu'ils n'ont pas la mesure de la complexité de l'intégration d'un logiciel. Il faut savoir que deux logiciels peuvent très bien fonctionner jusqu'à leur association. Un constructeur n'entend pas car il lui faut un fautif, qui sera souvent l'intégrateur. On ne peut pas lui reprocher cette logique, mais il faut dans ce cas définir en amont du projet ce que l'on appelle une matrice de responsabilité.

Que trouve-t-on alors dans les contrats du véhicule autonome ?

BA. C'est encore un peu tôt pour le dire. Les négociations sont très ardues. Sur les projets que nous avons engagés cette année, nous avons essayé de limiter notre responsabilité. Le logiciel n'est pas encore maîtrisé du côté des constructeurs. Donc, pour le moment, ils jouent la prudence et refusent de partager le risque.

Appelez-vous Bruxelles à se pencher sur la question ?

BA. Oui, peut-être, mais chaque pays aura à contribuer en amont, afin de parvenir à un système de certification ensuite.

Comment envisagez-vous les interactions de type open innovation ?

BA. Quelque part nous pouvons parler de chance lorsque l'on constate que nous sommes trop petits pour tout traiter par nous-mêmes. Au lieu de concevoir un produit par grand domaine de compétence, comme nous le faisions historiquement, nous nous sommes investis dans une stratégie de plateforme ouverte, qui nous permet d'adresser la quasi-totalité des calculateurs existants dans un véhicule. Cette approche est très récente, elle date du 1er janvier 2018. En fait, nous avions un responsable des partenariats, à l'activité limitée, et nous lui donnons désormais les moyens de mener une stratégie proactive d'identification de partenaires, de start-up et d'universités internationaux. La mission de ce département a été intégrée dans le plan à cinq ans et sera observée de près.

Elektrobit s'autorisera-t-il à prendre des participations ?

BA. Oui, très clairement. Nous pourrons faire des acquisitions, des entrées au capital de sociétés ou des partenariats commerciaux, en fonction des cas. A titre d'exemple, nous avons repris Argus Cyber Security.

Sur le même sujet